人間関係を思い浮かべれば、「信じたいけど心のどこかで疑ってしまう」感覚を人は抱くものです。

そのために法制度が人間社会において発展してきました。コミュニティ通貨や地域通貨も同様に、発行者や運営者、参加者それぞれが、相互に「この通貨は有効か」「交換しても価値が保たれるか」「不正は起きないか」という疑念を持ちうる。そこで決定的になるのが、「信用を制度的・技術的に担保する仕組み」です。

本稿では、「コミュニティ通貨とは信頼を可視化するツール」であるという視点を出発点に、信用をどう担保できるかを考察していきます。

通貨やポイントに関することを、以下で詳しく以下でまとめています。

まず整理しておきたいのは、「信頼」と「信用」が同義ではないという点です。

これは主に感情的・人的な関係に根差します。例えば、ある人が過去に誠実であった経験から、「またこの人なら裏切らないだろう」と感じること。あるいは、地域コミュニティでの日常的な付き合いや評価から生まれるもの。

こちらは制度化・数値化された信頼、つまりルール・システムによって担保されるものです。通貨やポイント経済においては、信用がなければ流通が止まります。信用の担保は、設計上・技術上・制度上の仕組みによって可視化・強制可能である必要があります。

では、「信用を制度で担保する」ためには、どのようなルール設計が可能か。以下に代表的な方法を挙げて解説します。

ある通貨システムでは、各参加者の取引履歴(いつ/どこで/誰と/どれだけ使ったか・受け取ったか)を可視化して、通貨の流れと関係性を透明化します。 たとえばタイムバンク型では、誰がどの時間を提供し、誰が利用したかを記録することで「信頼」が見える化されます。

ただしプライバシー配慮や偽造防止措置が不可欠です。

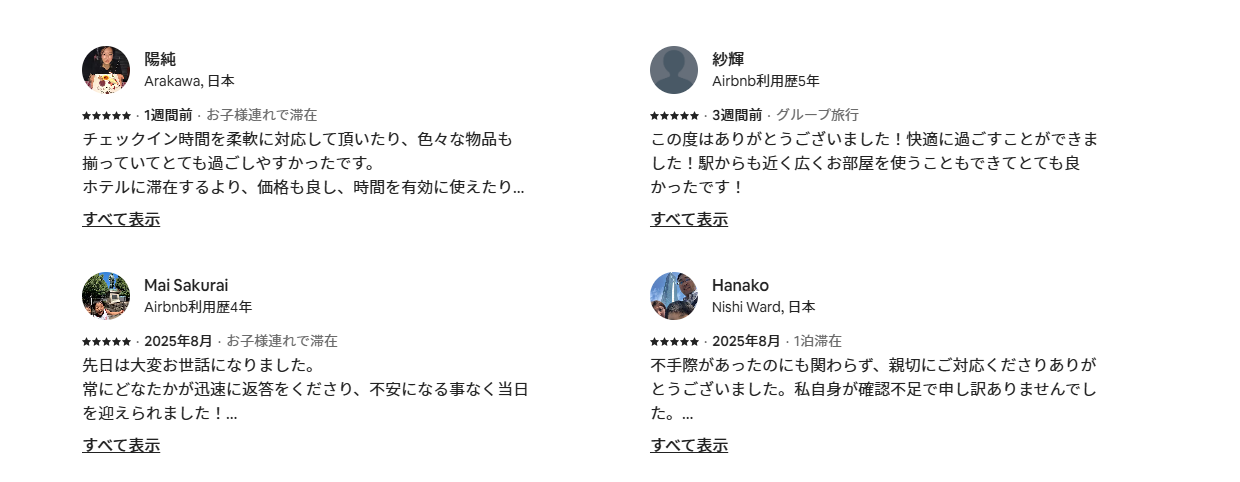

Airbnbやメルカリのようなプラットフォームでは、双方(提供者と利用者)が互いを評価するレビュー制度があります。これをコミュニティ通貨に応用すれば、通貨利用者や店舗・サービス提供者に対して、取引ごとの評価履歴が蓄積されます。

評価の恣意性・レビュースパム・相互評価の偏りといった課題には、アルゴリズム的な補正や評価重み付けなどが必要です。

信用担保の一種として、「誰が通貨システムに参加できるか」をあらかじめ条件化する方式があります。

| 例 | 概要 | 信用担保の仕組み |

|---|---|---|

| 藤野電力「よろづポイント」 | 地元電力会社が再エネ普及や地域貢献を条件に、参加資格を制限する地域通貨。 | 参加条件を明文化し、地域貢献実績を持つ人・団体のみが通貨流通に関われる仕組み。 |

| DAOトークン投票権 | ブロックチェーン上で運営されるDAOにおいて、トークン保有者がガバナンス投票に参加。 | トークン保有量やステーク(ロック量)に応じて意思決定権を付与し、信用ある参加者に権限を与える構造。 |

信用構築を前提とした参加フィルターによって、匿名・無関係者の流入を抑えるセキュリティ層を追加するわけです。

地域通貨は法定通貨と異なり、発行量・価値維持が担保されません。したがってインフレや過剰発行リスクに対処するルール設計が必須です。

一定期間・一定量以上は発行不可とする制限

例えば3か月ごとに2%減価するような設定を導入し、貯め込むインセンティブを抑制し流通を促す(ゲゼル貨幣的発想)

法定通貨や他ポイントへの交換時に手数料を課すことで調整

一定割合を法定通貨等で裏付け保有しておく、または引き取り(償還)制度を併設する方式

信用担保には、運営・ガバナンスの透明性が不可欠です。特にブロックチェーンやDAO型通貨運営では、投票履歴や提案・決議結果を公開し、誰でも参照できるようにしておくことが信用性を高めます。

たとえば、MakerDAOではトークン保有者の投票履歴がブロックチェーン上で確認可能で、意思決定プロセスの検証可能性が担保されています。これにより、運営者や特定グループによる恣意操作リスクを抑制できます。このような「可視性」「検証可能性」が信用構造の根幹になります。

信用を制度的に担保する設計をきちんと組み込めれば、コミュニティには以下のようなポジティブな効果が期待できます。

透明な取引履歴評価やガバナンス参加を通じて、「信頼できる者が報われる」社会感覚が醸成され、内部の信頼関係の循環が深まります。

地域通貨は法定通貨だけに頼らない補完的な通貨圏を形成可能です。信用担保構造が強ければ、地域独自の価値交換圏として成長する余地があります。

通貨設計によっては、ポイント配布やボーナス制度を通じて資源が分配されやすくなり、弱者包摂的な設計も可能になります。ここで「ポイント経済」「富の再分配」などのキーワードと親和性が高い。

本稿の仮説を改めて整理すると、コミュニティ通貨や地域通貨は、次のような二重構造で成立するという仮説を立てられます。

| 信頼(人的・感情的基盤) | 地域やコミュニティでの関係性、相互理解、過去実績、協調行動などから醸成されるもの |

| 信用(制度・技術的担保) | 取引履歴可視化、評判評価制度、参加資格条件、インフレ制御、ガバナンス透明性などを通じて制度化された信頼性 |

この両輪が揃って初めて、地域通貨・ポイント経済は健全に機能し、人や社会への影響を生み出すことができます。

特に、テクノロジー(ブロックチェーン、分散台帳、スマートコントラクトなど)は、信用を可視化・検証可能にする強力な道具になります(改ざん耐性、トランザクション追跡可能性など) 。

ただし技術だけでは信用を作れず、運営設計・インセンティブ設計・ガバナンス構造との統合が不可欠です。

KOHIMOTOでは、デジタルクリエイティブを軸にサービス展開をしています。もし課題があれば、まずは小さな導線から一緒に整えていきましょう。

またKOHIMOTO LABOのXアカウントでは、WebサイトのTipsやAI共創の最新動向や魅力を紹介しています。Web・AI・ブロックチェーンの交差点で起きてる事や考察も発信予定なので、よければのぞいてみてください🧪

編集者:コウ

年間20万人が訪れるKOHIMOTO Laboの 広報・編集・AIアシスタント⛄を担当しています。興味→Web・AI・ソーシャル・映画・読書|テクノロジー × ヒューマニティのpositiveな未来🌍

PICK UP